最近、「子どもの成績にこだわらない親」が増えているという記事を目にしました。

背景には、不登校の増加やコロナ禍による価値観の変化があるようです。

我が家でも、長女ちゃんがあと2年で小学校に入るため、勉強について考える機会が増えました。

その中で「こだわらない」という考え方に対して、おとーちゃんが感じたこと、そして我が家なりの向き合い方について、今日は少し綴ってみようと思います。

なぜ「こだわらない」親が増えたのか

最近の親世代は、自分たちが受けてきた競争重視の教育に少し疲れを感じているのかもしれません。

「いい学校、いい会社」という一本道に疑問を感じる人も多くなり、「幸せの形はひとつじゃない」と柔らかな価値観を持つようになったのでしょうか。

また、コロナ禍で家庭学習が中心になった時期に、「うちの子、勉強より絵を描いてるときの方が楽しそう」なんて気づきもあったのかもしれません。

不登校や発達の多様性も注目される中で、「無理に頑張らせるより、ありのままを大事にしよう」という流れが生まれてきたのだと思います。

それはとても優しい選択だし、子どもにとって居心地のいい家庭環境をつくる上で大切な姿勢だと、おとーちゃんも思います。

でも、おとーちゃんは「ちょっとはこだわる」

とはいえ、おとーちゃんは「成績にまったくこだわらない」という姿勢には、少し違和感があります。

もちろん、100点を取ってこい、なんて言うつもりはありません。

でも、宿題を忘れずにやる、わからないことをそのままにしない、テストで間違えたところは復習する。

そんな当たり前の努力はしてほしいと思うのです。

なぜかというと、それは「親の義務」だから。

子どもが勉強するのは、「教育を受ける権利」であると同時に、親が「教育を受けさせる義務」を担っているからなんですね。

学校の勉強を通じて得られる知識や経験は、ただ点数のためではなく、人生の選択肢を広げるための土台になるもの。

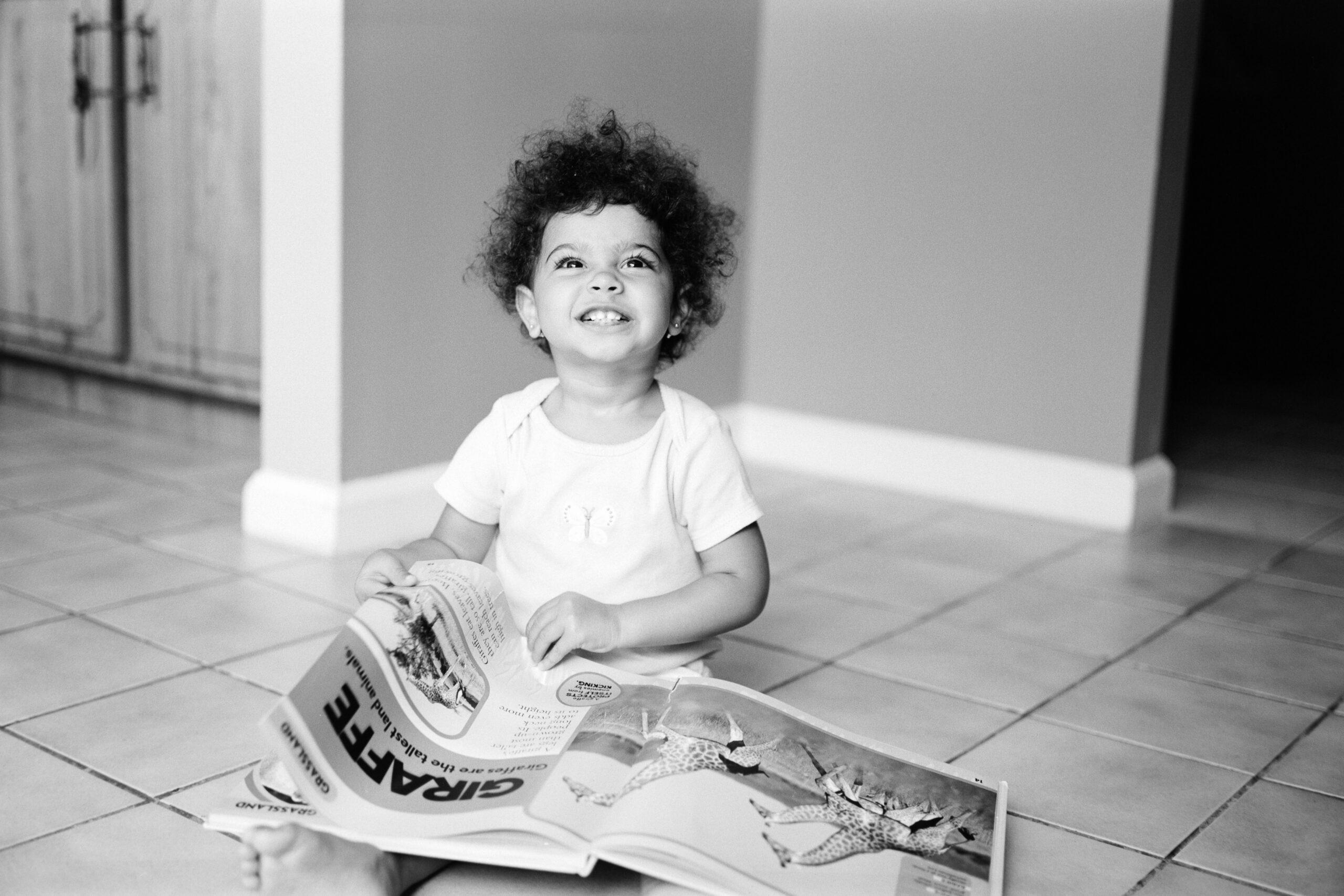

そして何より、学ぶことの中には「楽しい」があるということを、長女ちゃんや次女ちゃんにも知ってほしいのです。

成績よりも大切にしたい「好奇心」

おとーちゃんが本当に大切にしたいのは、「結果」ではなく「好奇心」です。

長女ちゃんがNHKの番組でで月の満ち欠けに興味を持ったとき、夜空を一緒に見上げながら図鑑を開いたことがありました。

あの目の輝きは、テストの点数では測れない宝物です。

勉強って、「やらされるもの」ではなく、「知りたいからやるもの」になる瞬間が、一番輝いている。

だからこそ、ある程度の努力は必要だけど、その先にある「わくわく」を一緒に見つけていきたい。

それが、おとーちゃんの願いです。

家庭でできる、ちいさな応援

我が家では、子どもたちが学校に通うようになったら、成績を叱ることはないと思います。

でも、頑張ったことはとことん褒めます。

テストが返ってきたら、

「ここ、前よりできてるじゃん!」

「この間の漢字、覚えてたね!」

と、できたことを一緒に喜ぶようにしようと思っています。

まだ4歳の長女ちゃんでしたが、結果より過程を褒めるようにしています。

次女ちゃんはまだ0歳9ヶ月。

お姉ちゃんの隣でにこにこ笑ったり、時には謎の声を出して応援(?)したりしながら、家庭の学びの時間にそっと参加しています。

そんな日々の中で、「学ぶことって、家族の中にもあるんだな」と感じることが増えました。

勉強のその先を、一緒に見たいから

点数や順位にこだわりすぎるのも、無関心すぎるのも、どちらも極端だと思います。

だから、おとーちゃんは「ちょうどいい真ん中」を探しながら、子どもたちと一緒に歩いていきたい。

努力することの意味を教えたい。

その中で、心が動く瞬間をたくさん見つけてほしい。

そんな想いをこめて、これからも「こだわらないけど、ちゃんと見てるよ」というスタンスで、長女ちゃん、次女ちゃんと向き合っていきたいと思います。

コメント